L’affaire Rodenstock-Jefferson : quand le mythe se fissure

Par Nolwenn Quiot-Ducarre

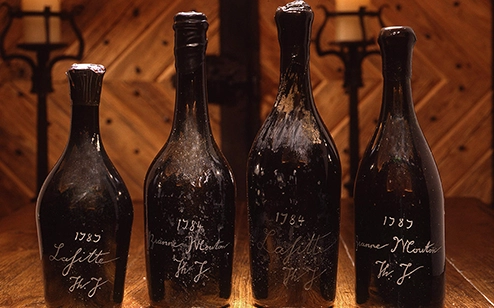

🔎 Avec le temps, plusieurs enquêtes scientifiques et judiciaires viennent bousculer le récit. On découvre notamment que certaines gravures “Th. J.” ont été exécutées à l’aide d’outils modernes — entre autres, une meule électrique ou perceuse flexible — impossibles à utiliser au XVIIIᵉ siècle. Ce type d’analyse oppose les partisans de la découverte aux sceptiques.

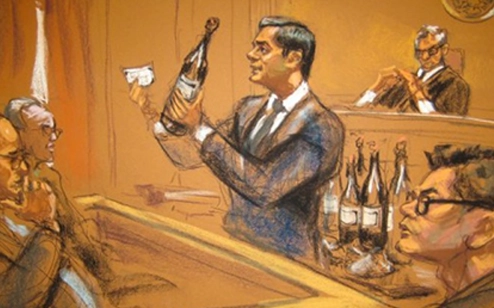

William Koch, collectionneur américain, joue un rôle central : il achète plusieurs de ces bouteilles attribuées à Thomas Jefferson, puis lance des poursuites pour fraude, arguant que ces flacons ont été vendus comme authentiques alors qu’ils ne l’étaient probablement pas. Son enquête fait appel à des experts en verre, des historiens, un physicien nucléaire pour dater les composants. Les analyses montrent que certaines bouteilles contiennent du vin dont les traces d’isotopes (par exemple du carbone-14/radiocarbone) suggèrent au moins une partie du vin datée d’après 1945, ce qui contredirait la prétendue origine XVIIIᵉ.

Un point légal voit le jour aussi : en 2006, un tribunal allemand reconnaît que du vin vendu comme appartenant à Jefferson avait été “adultéré ou consciemment proposé comme adultéré”. Des experts engrangeaient des témoignages selon lesquels Rodenstock aurait employé ou fait graver des inscriptions par des artisans locaux pour donner à des bouteilles modernes l’apparence de très anciennes.

🍷 L’affaire des “Jefferson bottles” illustre deux réalités fortes du monde du vin : celui du prestige et de la fascination historique, et celui des risques de fraude, de mystification, d’illusion. Elle rappelle l’importance de la traçabilité, de l’authenticité, et des procédés d’analyse scientifique. Pour les amateurs, c’est une invitation à la curiosité, mais aussi à la prudence : dans le vin, comme dans l’Histoire, le merveilleux côtoie parfois le doute.

Pour en savoir plus :